De la Belgique à l’Allemagne : que reste-t-il de la réduction collective du temps de travail ?

Anne Dufresne, Bruno Bauraind (Gresea) [1]

L’offensive sur le temps de travail menée par les différents gouvernements des États membres de l’Union européenne depuis 2010 (concrétisée notamment par la loi Peeters en Belgique), la diffusion des technologies numériques qui attise les discours catastrophistes sur la fin de l’emploi et la récente mobilisation du syndicat allemand IG Metall en faveur d’une « semaine de 28 heures » ont relancé un nouveau cycle de débat sur la durée du travail. La Belgique n’échappe pas à la règle, avec le retour de propositions politiques et syndicales visant la prise en compte de cette revendication dans les débats politiques précédant les prochaines élections législatives.

Si elle est un pilier historique des revendications du mouvement ouvrier, en Belgique comme en Allemagne aujourd’hui, la revendication de réduction collective du temps de travail (RCTT) ne se pose plus vraiment dans les termes de sa baisse généralisée et interprofessionnelle, mais plutôt sous la forme d’un partage des emplois existants à l’échelle du secteur ou de l’entreprise. Depuis les décennies 1980 et 1990, cette stratégie syndicale défensive, développée dans un premier temps en Belgique par la CSC, vise, selon ses défenseurs, à lutter contre le chômage de manière « pragmatique », en avançant par étape : 1) négocier tout d’abord les mécanismes de ce partage des emplois disponibles (aussi dénommé « aménagement du temps de travail ») ; 2) converger, à plus long terme, vers une revendication offensive de réduction collective et généralisée du temps de travail. La FGTB a pour sa part toujours maintenu la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire dans les textes des congrès successifs. Par contre, dans la pratique, le syndicat socialiste a, comme nous le verrons par la suite, rejoint la CSC pour négocier des mesures d’aménagement ou de partage du temps de travail [2] .

Après 35 ans d’échec des politiques de lutte contre le chômage, cette stratégie en deux étapes mérite d’être questionnée. En effet, en favorisant la fragmentation du salariat et l’individualisation du rapport au temps salarié, les politiques de partage de l’emploi pourraient, plutôt que d’annoncer la résurrection de la RCTT, avoir définitivement scellé son cercueil. Au travers de la transformation de cette revendication du mouvement ouvrier et de la fragmentation actuelle des statuts du salariat, c’est aussi la capacité de l’acteur syndical à rester le représentant légitime du collectif de travail qui doit être interrogée.

Aux origines, le temps, c’est du salaire

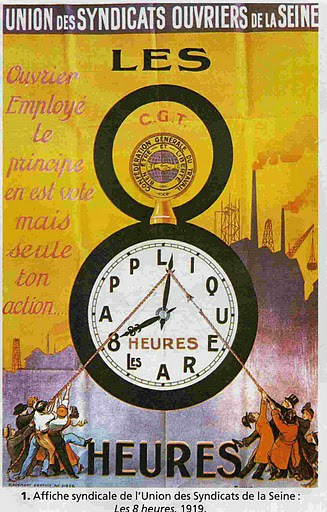

Depuis la fin du 19e siècle, les forces sociales progressistes, principalement les syndicats, ont fait de la réduction du temps de travail un symbole de conquêtes ouvrières et de progrès social. Malgré quelques retours en arrière, elles sont non seulement parvenues à diminuer la durée du travail, mais aussi à se servir de cette revendication comme levier pour construire l’architecture sociale de nos États. En Belgique, en 1919, un mouvement de grève important naît dans les charbonnages et la métallurgie. Les syndicats réclament le doublement des salaires, la liberté d’association et la journée de 8 heures. Ce long conflit aboutira à la création d’une institution nouvelle, élément charnière du modèle social « à la belge » : les commissions paritaires. Le 3 avril 1919, le gouvernement belge installe, sur des bases paritaires, une Commission d’études pour la réduction de la durée du travail dans les usines sidérurgiques. Quinze jours plus tard, une Commission d’études pour la réduction de la journée du travail dans les mines voit également le jour [3] . C’est donc à partir d’un conflit portant essentiellement sur la durée du travail que sont nées les commissions paritaires en Belgique. D’abord appliquées dans certains secteurs d’activité, la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures seront étendues à tous par la loi du 14 juin 1921. Cette loi est l’aboutissement d’une lutte entamée 30 ans plus tôt, en 1890, sous la bannière des 3 x 8h [4] . Cette avancée sociale est en partie contrebalancée par la généralisation des méthodes tayloriennes d’organisation du travail (augmentation des cadences) dans les entreprises belges à partir du milieu des années 1920 [5] . L’article 13 de cette loi résonne néanmoins comme une consécration pour le mouvement ouvrier : « La diminution de la durée du travail résultant de l’application de la présente loi ne peut, en aucun cas, entraîner une diminution du salaire » [6] .

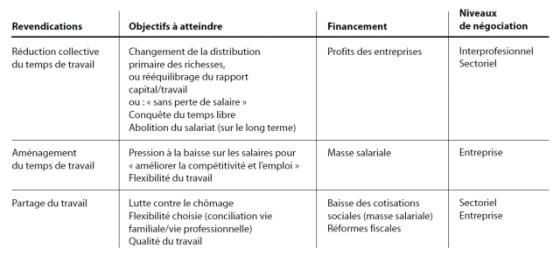

Les diverses revendications de réduction du temps de travail : objectifs, financement, et niveaux de négociation.

À lui seul, ce point exprime l’objectif principal qui guidera les luttes sociales sur le temps de travail jusque dans les années 1980 : un autre partage des gains de productivité entre capital et travail. En Europe de l’Ouest, la revendication de RCTT se construit sur trois dimensions principales : la réduction de la carrière par l’allongement de l’obligation scolaire et l’abaissement de l’âge de la retraite, la réduction du temps de travail annuel sous le double effet de la diminution de la durée hebdomadaire et de l’augmentation des congés payés, et enfin la maîtrise collective du temps de travail sous la forme d’un horaire constant à temps plein [7] . Sans exagérer leur importance, on peut ainsi avancer que les réductions successives de la durée du travail sont un des éléments, avec les hausses salariales et le développement des systèmes de sécurité sociale, qui ont contribué à augmenter la part des salaires dans la distribution primaire de la richesse en Belgique entre la fin des années 1950 et le début des années 1980 [8] .

Il ne faut pas perdre de vue les dimensions politiques plus globales de cette revendication : gagner plus et travailler moins s’inscrit dans une volonté collective d’émancipation sociale où la reconnaissance des adultes comme producteurs de la richesse à qui l’on confère des droits en tant que tels permet d’alimenter la lutte démocratique. Dans ce cadre, le travailleur doit donc disposer de temps privés et collectifs pour participer à la vie sociétale dans toutes ses dimensions, et ne pas être réduit à du « capital humain ».

Du partage des gains de productivité au partage des emplois disponibles

La situation en Belgique

Jusqu’au milieu des années 1970, la durée journalière, hebdomadaire et annuelle du travail connaît une réduction linéaire et continue, qui s’explique par une baisse conventionnelle du temps de travail. Les lois de 1964 et de 1978 généralisent la durée du travail à, respectivement, 45 puis 40 heures par semaine, la loi de 1978 entérinant ce qui avait été acquis dans la majorité des secteurs par la négociation collective [9] . Comme pour la journée des 8 heures en 1921, c’est à partir des secteurs forts de l’industrie belge que se construit le rapport de force nécessaire à cette baisse généralisée et interprofessionnelle du temps de travail.

Dans les années 1970, la FGTB défend une revendication de baisse généralisée de la durée du travail. Il s’agit d’abaisser l’âge de la retraite, d’augmenter les congés payés, d’allonger la scolarité et de mettre en place un système généralisé de prépension « à la carte » à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes [10] . Le congrès extraordinaire de la FGTB du 22 avril 1977 présente un plan d’action visant à atteindre la semaine de 36 heures avec embauche compensatoire et sans perte de salaire pour l’année 1980. Comme auparavant, le syndicat socialiste veut ouvrir des brèches au niveau des secteurs en faisant de la RCTT un préalable à toute négociation paritaire sur l’emploi. Tout comme la FGTB, la CSC formule, au niveau national, une revendication de réduction généralisée du temps de travail à 36 heures par semaine à atteindre pour 1980. Cependant, à la différence du syndicat socialiste, la CSC va dès 1978 assouplir la revendication en l’intégrant dans un panel de mesures visant à lutter contre le chômage. Si le syndicat chrétien maintient la revendication de diminution du temps de travail sans perte de salaire, elle ne rejette plus le travail à temps partiel, qui ne doit néanmoins pas, à ses yeux, devenir la formule générale permettant une meilleure répartition de l’emploi [11] .

Cette revendication sur les 36 heures portée par les deux syndicats belges peut aujourd’hui paraître particulièrement offensive. Elle exprime pourtant déjà un changement de paradigme, surtout à la FGTB. Tout d’abord, le partage des gains de productivité n’est plus la focale principale. Devant la croissance des chiffres du chômage, la revendication sur le temps de travail se perçoit désormais surtout comme une dynamique créatrice d’emploi. Ensuite, le blocage de la concertation sociale interprofessionnelle par le patronat pendant une décennie (1977-1986) modifie le niveau de négociation de la RCTT. L’échelon sectoriel n’est plus un levier vers une réduction généralisée du temps de travail mais devient le niveau où la baisse du temps de travail négociée reste permise. Le premier gouvernement Martens-Gol, qui arrive au pouvoir en décembre 1981, met alors un terme aux politiques de réduction conventionnelle de la durée du travail. Comme au niveau européen, l’aménagement du temps de travail porté par les fédérations patronales [12] , avec son lot de temps partiel et de flexibilité, devient progressivement la référence de la négociation dans les années 1980. L’arrêté royal du 30 décembre 1982 autorise, par exemple, certaines entreprises à déroger à la réglementation sur le temps de travail concernant les horaires ou le travail du dimanche. À partir de 1985, et malgré l’échec des politiques de lutte contre le chômage menées par ce gouvernement, les deux syndicats acceptent progressivement l’idée de la flexibilité comme un mal nécessaire au service de la compétitivité de l’économie belge. Ils exigeront en contrepartie qu’elle soit négociée, tant dans les secteurs que dans les entreprises. La même année, la CSC abandonne la revendication d’une réduction généralisée du temps de travail. À l’époque, les pouvoirs publics, la presse ou le patronat véhiculent l’idée, afin de promouvoir la flexibilité de l’emploi, que le temps partiel constitue la solution idéale pour les femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Dans certains secteurs comme le commerce, le temps partiel devient la norme et non plus l’exception [13] .

Dans les années 1990, la revendication ne disparaît pas des textes de congrès de la FGTB. Le syndicat socialiste continue à réclamer les 35 heures jusqu’en 1993. À partir de 1997, la semaine de 4 jours fait même son apparition dans les textes avec comme étape intermédiaire les 38 heures, puis les 35 heures. Pour sa part, la CSC ouvre plus grande la porte à une flexibilité choisie et négociée [14] . En pratique, néanmoins, la baisse du temps de travail est quasiment bloquée. Si la loi du 10 août 2001 porte la durée du travail à 38 heures à partir de 2003, la loi du 5 mars 2017 – dite loi Peeters – va, en pratique, la faire passer à 40 heures, voire plus [15] , car il faut aussi compter l’augmentation constante négociée au niveau interprofessionnel (dans les accords interprofessionnels – AIP) du volume d’heures supplémentaires.

La situation en Allemagne

Comme en Belgique, les modalités de la réduction du temps de travail en Allemagne ont fortement évolué entre les années 1980 et 1990 [16] . L’histoire de la dynamique allemande pour obtenir les 35 heures au début des années 1980 est caractéristique. En effet, dès la fin des années 1970 et étant donnée la faiblesse structurelle du niveau interprofessionnel en Allemagne, la confédération syndicale DGB a abandonné la revendication de RCTT (qui faisait partie du programme de la Confédération européenne des syndicats – CES). Cette revendication a par contre été reprise par IG Metall, le principal syndicat sectoriel de l’industrie [17] , qui l’a transformée du fait des contraintes des rapports de force sectoriels : IG Metall a alors négocié les 35 heures pour certaines catégories de travailleurs (les hommes qualifiés allemands) tout en acceptant d’augmenter les horaires pour d’autres : les immigrés, les femmes, les jeunes [18] . Le deal actuel des 28 heures, sur lequel on reviendra plus loin, pourrait renforcer cette même fragmentation.

Si la division du travail était claire à l’époque, il n’en reste pas moins que, dans les années 1980, l’objectif syndical affiché restait pourtant la réduction de la durée du temps plein avec préservation du niveau de salaire. Depuis 1993-1994, cela est de moins en moins à l’ordre du jour. En effet, les accords sectoriels ont dissocié les négociations sur les salaires des accords sur le temps de travail. Ainsi, le calendrier de réduction de la durée du travail a été planifié sur plusieurs années (l’accord de la métallurgie de 1990 fixait le passage aux 36 heures pour 1993 et aux 35 heures pour 1995) alors que les hausses salariales ont été négociées sur une base annuelle [19] .

À partir des années 1990, les syndicats ont eu de plus en plus de difficultés à encadrer, sinon à endiguer une flexibilité croissante du temps de travail. On observe alors, tout comme en Belgique, un développement important du travail à temps partiel qui vise une réduction sensible des salaires au nom de la défense de la compétitivité et de la préservation de l’emploi. Les modèles de réduction de la durée du travail avec préservation de l’emploi mais avec baisse de salaire ont été lancés par l’accord d’établissement de Volkswagen de novembre 1993 et par la convention collective de mars 1994 dans la métallurgie [20] .

Dix ans plus tard, en juin 2004, Siemens signe un accord sur le retour aux 40 heures dans deux de ses sites allemands. En juillet, Daimler-Chrysler lui emboîte le pas. « S’ils ne préfigurent pas nécessairement un mouvement généralisé vers l’allongement des horaires collectifs, ces accords mettent en relief l’ampleur de la flexibilité des régimes horaires dans les entreprises allemandes » [21] . En outre, aujourd’hui, près de la moitié des salariés du secteur de la métallurgie (47 %) sont, de fait, exclus des accords de branche car tributaires de contrats précaires (intérim, temps partiel subi, etc.).

Allemagne 2018 : une politique d’aménagement ponctuel de la carrière

Tout récemment, IG Metall a élaboré une revendication sur les 28 heures semaine. Les syndicalistes allemands souhaitaient ainsi stopper le mouvement de flexibilisation profitable aux employeurs pour réaffirmer la possibilité d’une maîtrise du temps de travail pour les salariés. Pour élaborer sa revendication, IG Metall a mené une vaste enquête auprès de 680 000 salariés début 2017 [22] . Les résultats n’étonnent pas : il apparaît que la majorité des travailleurs prestent un temps plus long que celui relevant de la convention collective à cause des contrats de 40 heures, des multiples comptes épargne-temps et surtout des heures supplémentaires. Selon l’Institut de recherche sur le travail et la formation, les salariés allemands ont travaillé 1,9 milliard d’heures supplémentaires en 2016, dont seulement la moitié ont été payées [23] .

Partant de là, l’enquête révèle que 90 % des travailleurs allemands souhaitent pouvoir mieux concilier vie privée et vie professionnelle, tandis que 82 % approuvent une réduction temporaire du temps de travail. S’appuyant sur cette étude, Hartmut Steigert, l’un des porte-paroles d’IG Metall, précise : « Il n’est pas question d’aboutir à une réduction linéaire et globale du temps de travail, mais bien de parvenir à créer une offre individuelle pour réduire temporairement le temps de travail hebdomadaire ». La grande campagne syndicale lancée en 2017 s’intitule donc « MA vie ; MON temps ; repenser le travail ». Le 10 octobre 2017, à la conférence de presse de lancement de la campagne, Jörg Hofmann, secrétaire général d’IG Metall, explique : « Pour le moment, dans les entreprises, en matière de temps de travail, c’est le mantra des employeurs qui règne : plein temps + heures sup + flexibilité + pression à la performance. Avec cette revendication, nous souhaitons en finir avec cette logique et prônons des temps de travail adaptés à la vie de chacun » [24] . Ce constat a mené IG Metall à formuler une revendication comportant trois points sur le temps de travail : tous les salariés devraient désormais avoir le choix de réduire leur temps de travail à 28 heures par semaine, pendant une période allant jusqu’à deux ans. Pour les travailleurs qui ont un enfant ou un parent à charge, ou pour ceux qui connaissent des conditions de travail pénibles (travail à pause), la perte de rémunération serait en partie compensée par une prime annuelle de 750 à 2 400 euros, versée par la partie patronale. En outre, contrairement au temps partiel actuel, à la fin de leur période à 28 heures hebdomadaires, les salariés se verraient « garantir un droit à réintégrer un emploi et un salaire à taux plein (sur une base de 35 heures) ».

Les deux points de discorde majeurs entre syndicat et employeurs sont l’imposition de la réinsertion dans l’horaire à 35 heures et la compensation salariale partielle. Enfin, le système revendiqué par le syndicat a aussi pour ambition de s’étendre à l’Allemagne de l’Est où la réglementation affiche encore aujourd’hui un standard maximal de 38 heures par semaine (contre 35 heures à l’Ouest). Forts de cette revendication, les dirigeants du syndicat étaient déterminés à s’appuyer sur une conjoncture économique plutôt bonne et sur l’émergence d’une certaine pénurie de main-d’œuvre pour reprendre le contrôle sur une flexibilisation des rapports de travail sans fin.

Qu’est-il finalement advenu de ces exigences syndicales lors des négociations collectives avec la fédération des employeurs du secteur, Gesamtmetall ? Alors que le démarrage effectif des négociations salariales était prévu pour le 11 janvier 2018, plusieurs dizaines d’entreprises ont débrayé pour quelques heures dans tout le pays dès le 9. Dans le Land très industriel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus de 700 000 salariés ont manifesté leur détermination en participant à des grèves d’avertissement (Warnstreik). Dans cette première phase de négociation, si l’organisation patronale était prête à un compromis sur une augmentation des salaires, elle restait tout à fait intransigeante sur la réduction du temps de travail. C’est pourquoi, après l’échec des premiers rounds sur ce point, le syndicat IG Metall a décidé de passer à la vitesse supérieure et a relancé le mouvement de grève le 31 janvier, suivi par près d’un demi-million de salariés sur l’ensemble du pays. La production de 280 entreprises (dont Porsche, Mercedes, BMW ou encore Airbus) a ainsi été totalement paralysée pendant 24 heures. Contrairement aux débrayages du début du mois, les salariés ont cette fois-ci étés indemnisés par IG Metall pour leur perte de salaire.

À ce stade du conflit, le syndicat a agité la menace que, si aucun accord n’intervenait, il mènerait une grève illimitée, ce qui n’a plus eu lieu en Allemagne depuis 2003. La menace était lourde pour le secteur de la métallurgie, secteur-clé pour les exportations allemandes de voitures et de machines-outils. Syndicat et patronat ont finalement trouvé un accord lors de leur sixième round de négociation, dans la nuit du 5 au 6 février. L’accord a été conclu dans un premier temps à Stuttgart par les représentants des employeurs de la métallurgie et d’IG Metall dans la région de Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne. Ce Land, où se situent de nombreux constructeurs automobiles, a valeur de zone pilote pour l’ensemble du secteur qui compte quatre millions de salariés. Au-delà, les accords dans la métallurgie allemande ont aussi historiquement valeur d’étalon pour l’ensemble de l’économie allemande [25] .

Résultat des courses : patronat et syndicat se sont mis d’accord sur un premier volet salarial. Celui-ci prévoit notamment une hausse de 4,3 % (contre les 6 % réclamés par IG Metall) ainsi que des boni spécifiques [26] . Concernant le temps de travail, l’accord porte sur un droit individuel à une diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire à 28 heures, avec un droit de retour au temps plein (35 heures). Les patrons de Gesamtmetall ont parlé dans un communiqué d’un « compromis supportable ». Et pour cause : la fédération patronale n’a pas retenu la revendication initiale d’IG Metall de l’octroi d’une prime versée par l’employeur pour compenser la perte salariale due au passage au travail à temps partiel. Finalement, les catégories de travailleurs déjà citées (en charge d’enfants ou de parents, ou en travail à pause) pourront seulement demander de convertir leurs boni financiers obtenus dans la négociation en huit jours de congés supplémentaires (dont seulement deux sont payés par l’employeur). Mais surtout, en échange d’un accord sur la semaine de 28 heures, le patronat demande d’accroître la proportion globale des salariés ayant le droit de travailler, sur la base du volontariat, jusqu’à 40 heures par semaine (proportion qui est actuellement de 18 % des effectifs). Sous prétexte de réduction du temps de travail, on pourrait finalement mettre à mal le standard horaire maximal de maîtrise collective du temps de travail, à savoir les 35 heures, et fragmenter le salariat entre les travailleurs à 28 heures et ceux à 40 heures.

La RCTT : collective et émancipatrice ou individuelle et fragmentante ?

La revendication de la réduction du temps de travail fut une des revendications syndicales majeures en Europe à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Elle portait en elle les germes d’un combat en vue de l’abolition du salariat. Le débat était bien posé en termes de lutte pour un projet de société opposé au capitalisme, un projet de société reposant entre autres sur l’idée de libérer l’ouvrier des rapports d’exploitation et de domination capitalistes en exerçant une pression suffisante sur le patronat pour diminuer, collectivement, les heures de travail contraint. Cette libération de la très forte contrainte productive pour dégager du temps de vie autonome permettait la diffusion de l’idéal d’égalité démocratique : avoir du temps de vie hors usine, hors entreprise, ce qui permet au travailleur de s’investir dans toutes les autres activités sociales. Il devient ainsi cette personne cultivée et de raison, curieuse et ouverte sur le monde, qui est son propre maître, figure qui, avant 1936 et l’extraordinaire conquête des congés payés, était exclusivement attribuée aux classes sociales supérieures.

C’est pourquoi la grande phase de revendication historique d’une meilleure maîtrise de tout son temps de vie comme projet collectif et non comme « privilège personnel » (semaine de travail plus courte, temps de scolarité plus long, temps de retraite plus long, temps de congés payés plus long) a commencé à s’étioler avec le reflux des pensées socialistes et communistes de transformation profondes du capitalisme. Dès que la social-démocratie adhère aux objectifs d’amélioration permanente de la « compétitivité » des entreprises, au début des années 1980, la bataille pour une égalité démocratique générale n’est plus portée que par une minorité militante.

Nous pouvons voir cet essoufflement dans la transformation même du contenu de la revendication de la RCTT. Avant les années 1980, la revendication a été structurée à travers trois conditions nécessaires :

![]() la RCTT, dès l’origine, doit être appliquée « sans perte de salaire », autrement dit, doit être finançable sur les gains de productivité réalisés par les entreprises ;

la RCTT, dès l’origine, doit être appliquée « sans perte de salaire », autrement dit, doit être finançable sur les gains de productivité réalisés par les entreprises ;

![]() à partir des années 1970, elle devra aussi être « avec embauche compensatoire », l’idée étant de répartir – toujours collectivement – la masse de travail disponible pour éviter le chômage massif, en particulier en temps de crise ;

à partir des années 1970, elle devra aussi être « avec embauche compensatoire », l’idée étant de répartir – toujours collectivement – la masse de travail disponible pour éviter le chômage massif, en particulier en temps de crise ;

![]() enfin, en portant cette revendication au niveau interprofessionnel, les syndicats exigeaient de la société une prise en charge globale du problème du chômage tout en consolidant le dispositif de distribution collective des richesses produites. Cette revendication s’inscrit ainsi dans la lutte sociale « classique » qui porte sur la distribution primaire des profits réalisés par les entreprises.

enfin, en portant cette revendication au niveau interprofessionnel, les syndicats exigeaient de la société une prise en charge globale du problème du chômage tout en consolidant le dispositif de distribution collective des richesses produites. Cette revendication s’inscrit ainsi dans la lutte sociale « classique » qui porte sur la distribution primaire des profits réalisés par les entreprises.

Au fil du temps, en Belgique comme en Allemagne, sous la pression du chômage et de la diffusion des dogmes néolibéraux qui imposent le mythe d’une croissance insuffisante et donc non « redistribuable » vers les classes populaires, la revendication sur le temps de travail a été transformée. De « collective » – c’est-à-dire générale et interprofessionnelle, sociétale – elle est devenue individuelle, le maintien du salaire s’est transformé en compensation salariale nulle ou très partielle, et l’embauche compensatoire a été remise en cause.

En effet, lorsque, au début des années 1980, les syndicats renvoyèrent la revendication de réduction du temps de travail au seul niveau des négociations sectorielles et d’entreprise, ils firent disparaître par là même les questions essentielles de redéfinition du projet de société et de distribution des richesses qui y sont liées. Sont alors apparues les notions « d’aménagement du temps de travail » et de « partage du temps de travail ». L’idée sous-jacente est de permettre le développement du travail à temps partiel et de faire pression à la baisse sur la masse salariale. Cette formule qui se déploie depuis lors est une solution de plus en plus individualisée de partage de l’emploi avec baisse du salaire.

La flexibilité du temps de travail, qu’elle soit contrainte ou négociée dans les secteurs ou les entreprises, pose deux problèmes majeurs. Elle participe tout d’abord à la fragmentation du salariat entre les « bien lotis », actifs dans des secteurs ou des entreprises avec une présence syndicale, et ceux qui font déjà partie des catégories sociales les plus défavorisées. Pour l’Allemagne, la division pourrait se faire entre les deux catégories de travailleurs : ceux travaillant 28 heures et ceux travaillant 40 heures, ces derniers se trouvant dans la nécessité d’augmenter leur rémunération mensuelle du fait d’un salaire horaire trop faible.

En Belgique, le syndicat socialiste, comme le PS, semble s’orienter vers des propositions de partage du temps de travail. La FGTB fédérale, la Centrale générale et la FGTB wallonne revendiquent la semaine de 4 jours (32 heures) [27] . Cette mesure a pour objectif de lutter contre le chômage et devrait être financée en partie par les salaires sous forme de baisses de cotisations sociales passées ou futures, et en partie par une réforme fiscale. La FGTB affirme que l’individualisation du temps de travail ne peut plus être la seule forme de réduction de la durée du travail. Elle renoue par là partiellement avec la revendication historique de RCTT, tout en voulant cependant la négocier au niveau de l’entreprise.

Après avoir soutenu une redistribution du travail via des formules individualisées lors de son congrès de 2006, la CSC nationale veut remettre en discussion la RCTT sans perte de salaire et avec embauche compensatoire à l’intérieur de ses structures [28] . Dans les secteurs, c’est principalement la centrale francophone des employés, la CNE, qui revendique et essaie d’appliquer la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire et avec embauche compensatoire [29] dans certaines entreprises en restructuration.

Il est très peu probable que le débat belge sur la réduction du temps de travail débouche après les élections de 2019 sur un acte législatif fort. D’ici là, le gouvernement actuel augmente le temps de travail tant par la loi Peeters que par la réforme des pensions du ministre Bacquelaine car le patronat belge est idéologiquement allergique à toute idée de diminution du temps de travail. Même quand une proposition de partage du temps de travail avec baisse du salaire vise à socialiser les pertes d’une entreprise en restructuration, elle est rejetée [30] . Enfin, les forces politiques et syndicales qui ont historiquement porté « un mouvement de conquête du temps libre dans une perspective de développement culturel et de renforcement du lien social » [31] ne semblent plus aujourd’hui avoir les moyens, ni l’ambition, de porter politiquement un projet de réduction collective et généralisée du temps de travail sans perte de salaire.

Dans ce contexte, le récent accord allemand pourrait désormais faire office de « modèle » revendicatif européen sur le temps de travail. Et ce, même si, plus que de réduire le temps de travail, il risque fort d’accompagner en réalité un mouvement de fragmentation du salariat déjà observé dans tous les États de l’Union européenne depuis deux décennies. Plus largement, cette tendance pose la question d’une transformation potentielle du syndicat : d’acteur représentatif du collectif de travail, le syndicalisme se laisserait-il transformer en acteur de l’individualisation de la relation d’emploi chargé de gérer chaque situation de travail particulière au sein de l’entreprise [32] ? A contrario de ceux qui défendent l’idée que le débat ouvert par la flexibilité « choisie » est un premier pas vers une réduction collective du temps de travail émancipatrice, il nous semble plutôt que, prises au piège de la flexibilité, les baisses de temps de travail obtenues dans certaines entreprises ou dans des secteurs réputés « forts » ne peuvent plus être étendues à l’ensemble du salariat. Les deux dynamiques se contredisent car la flexibilité, même choisie, engendre une diversité de statuts et de conditions de travail liée aux besoins de chaque entreprise, ce qui est l’opposé de la lutte pour l’égalité forçant à une répartition plus égalitaire des richesses.

[1] Nous tenons à remercier chaleureusement Corinne Gobin et Jean Faniel pour leurs précieux commentaires.

[2] Le tableau présenté permet de clarifier les définitions des diverses revendications de réduction du temps de travail selon leurs objectifs, mode de financement et niveau de négociation.

[3] B.-S. Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1972, p. 316-318.

[4] Sur ce combat, voir tout particulièrement J. Neuville, La lutte ouvrière pour la maîtrise du temps, Bruxelles, EVO, vol. 1 « Les 12 heures et le glissement vers les 10 heures » et vol. 2 « La conquête des 8 heures et la revendication des 40 heures », 1981. Voir également M.-T. Coenen, Le temps de travail dans l’histoire, Namur, Équipes populaires/Carhop, 1989.

[5] É. Geerkens E., A. Moutet, « La rationalisation en France et en Belgique dans les années 1930 », Travail et Emploi, n° 112, octobre-décembre 2007.

[6] B.-S. Chlepner, op. cit., p. 304.

[7] P. Fridenson, B. Reynaud (dir.), La France et le temps de travail (1814-2004), Paris, Odile Jacob.

[8] Les travaux de Lionel Vanvelthem, de l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), offrent une vue d’ensemble sur l’évolution historique du temps de travail en Belgique : http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_159_Temps_travail_1.pdf. Voir aussi M. Jamoulle, É. Geerkens, G. Foxhal, F. Kefer, S. Bredael, Le temps de travail. Transformation du droit et des relations collectives de travail, Bruxelles, CRISP, 1997.

[9] Voir à ce sujet A. Dufresne, B.Bauraind, La Loi Peeters et la marchandisation du temps, 20 février 2017, disponible sur le site Econosphères à l’adresse : http://www.econospheres.be/La-Loi-Peeters-et-la#nb2-6.

[10] À l’époque, l’âge légal de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

[11] Pour une vue d’ensemble de l’évolution de la revendication entre 1975 et 1985, voir C. Gobin, « Un certain regard sur la revendication syndicale de la réduction collective du temps de travail : 1975-1985, dix ans qui font un siècle de différence ! », La Revue nouvelle, n° 4, avril 1993, p. 40-53.

[12] UNICE (aujourd’hui BusinessEurope) au niveau européen.

[13] C. Machiels, « La réduction collective du temps de travail. Le basculement des années 1980 », Syndicaliste, n° 810, 10 octobre 2014, p. 20-23.

[14] J. Faniel, Les syndicats, le chômage et les chômeurs en Belgique. Raisons et évolution d’une relation complexe, Thèse de doctorat en sciences politiques, Bruxelles, ULB, 2006, p. 536 et s.

[15] A. Dufresne, B. Bauraind, op. cit. Voir également l’analyse de B. Brabant, « Travailler plus, de manière plus flexible, et sans syndicats », Les Cahiers de la FEC, Bruxelles, le 18 janvier 2017. Brochure consultable à l’adresse : https://www.fecasbl.be/images/pdf/cahiers/CahierFEC_ProjetLoiPeeters.pdf

[16] Voir O. Chagny, « Réduction et flexibilité du temps de travail en Allemagne », Revue de l’OFCE, n° 67, 1998, p. 229-284.

[17] Le syndicat IG Metall compte 2,4 millions d’adhérents et représente les intérêts de 3,9 millions de salariés.

[18] Pour plus de détails sur cette dynamique historique des accords allemands, voir S. Bouquin, La Valse des écrous, Paris, Syllepse, 2006.

[19] Pour les syndicats, il s’agissait, compte tenu de la bonne situation conjoncturelle de 1990, de maintenir une marge de manœuvre pour les hausses ultérieures de salaires. Dans les faits, il n’y a pas eu d’accord spécifique de compensation salariale dans la métallurgie, ni en 1993, ni en 1995.

[20] L’accord conclu dans la métallurgie en 1994 prévoit déjà, par accord entre la direction et le conseil d’établissement, la possibilité de réduire la durée du travail jusqu’à 30 heures avec diminution salariale correspondante (au cas où l’ensemble du personnel est concerné), mais avec une garantie d’emploi de deux ans. L’autre possibilité est la réduction du temps de travail sans garantie d’emploi, mais avec diminution salariale seulement partielle (au cas où une partie seulement du personnel est concerné).

[21] A. Hege, « Allemagne. Retour aux 40 heures ? », Chronique internationale de l’IRES, n° 90, mars 2004, p. 3.

[22] À noter que seuls 21 % des personnes interrogées sont des femmes, ce qui correspond à leur proportion dans le secteur concerné (industries métallurgique et électronique), alors qu’elles représentent 50 % des salariés tous secteurs confondus.

[23] Cité par T. Schnee : https://www.mediapart.fr/journal/international/050218/au-dela-des-28-heures-lindustrie-allemande-questionne-son-partage-du-travail.

[24] J. Hofmann, Conférence de presse, Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie, 10 octobre 2017.

[25] De nombreux secteurs, y compris les services et la fonction publique, menaient des négociations salariales au même moment, sous l’influence du résultat de la métallurgie.

[26] L’accord comprend un volet complexe sur les salaires courant de janvier 2018 à fin mars 2020, soit 27 mois. Il prévoit notamment la hausse mentionnée de 4,3 % à partir du 1er avril 2018 et une prime de 100 euros par personne pour les trois premiers mois de l’année. En outre, une prime fixe de 400 euros ainsi qu’une hausse de salaire annuelle correspondant à environ un quart (27,5 %) du salaire mensuel ont aussi été décidées. Ces deux suppléments devront être payés annuellement à partir de juillet 2019.

[27] Il s’agit d’une des résolutions du congrès de l’Interrégionale Wallonne de 2014. Du côté de la FGTB flamande, un groupe de travail « travail faisable » (cette dénomination est par ailleurs la reprise telle quelle d’un des axes de réforme de la loi Peeters) est chargé de faire des propositions. Enfin, plusieurs outils de campagne ont d’ores et déjà été publiés.

[28] Congrès fédéral de la CSC, 2015.

[30] Comme ce fut le cas chez CP Bourg en 2016, par exemple.

[31] J. Freyssinet, « De la conquête de temps libre au temps pour soi ? », in M. Pigenet et al., Histoire des mouvements sociaux en France, Paris, La Découverte, 2014, p. 605.

[32] S. Béroud, P. Bouffartigue, Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ?, Paris, La Dispute, 2009.